|

|

Povos Indígenas - Os Primeiros Habitantes

Na região atual do Estado do Rio de Janeiro, os

habitantes que os colonizadores europeus primeiro encontraram

foram os TUPINAMBÁS, da família TUPI, espalhados, aos milhares,

em aldeias formadas por cerca de 500 a 3000 indígenas cada.

Os

povos da família TUPI e os da família PURI (menos conhecidos,

mas ocupando grande extensão do território do Estado do Rio)

foram os que contribuíram, decisivamente, para a formação étnica

do povo fluminense. Os

povos da família TUPI e os da família PURI (menos conhecidos,

mas ocupando grande extensão do território do Estado do Rio)

foram os que contribuíram, decisivamente, para a formação étnica

do povo fluminense.

Pode-se dizer que nas terras do Estado do Rio de

hoje viveram indígenas de pelo menos vinte idiomas diferentes,

pertencendo todos (menos um não classificado) a quatro grandes

família linguísticas (Tupi, Puri, Botocudo e Maxacali). Sua

localização é imprecisa: a procura de novas terras para plantio

e territórios para caça, os conflitos intertribais, a busca

legendária “Terra Sem Males” ou “Paraíso Terrestre” e,

sobretudo, a fuga da escravidão pelos colonizadores, provocaram

sua constante movimentação.

Grupos indígenas no Estado do Rio de Janeiro em

diferentes momentos da Colônia. (Pesquisa realizada pelo

Programa de Estudos dos Povos Indígenas da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro) :

A família Tupi ou Tupi-Guarani Tupinambá ou

Tamoyo nas zonas de lagunas e enseadas do litoral do Cabo Frio

até Angra dos Reis;

Temiminó ou Maracajá, na Baía de Guanabara;

Tupinikim ou Margaya, no litoral norte fluminense e Espírito

Santo;

Ararape ou Arary, no vale do Paraíba do Sul;

Maromomone ou Miramomim, na antiga missão de São Barnabé.

A família Puri (vinculada pelo pesquisador Aryon Rodrigues ao

tronco Macro-Jê).

Puri, Telikong ou Paqui, nos vales do Itabapoana e Médio Paraíba

e nas serras da Mantiqueira e das Frecheiras, entre os rios

Pomba e Muriaé. Estava dividida em três sub-grupos: Sabonan,

Uambori e Xamixuma;

Coroado, em ramificações da Serra do Mar e nos vales dos rios

Paraíba, Pomba e Preto. Subdividida em vários grupos entre os

quais, Maritong, Tamprum e Sasaricon;

Coropó no rio Pomba e na margem do Alto Paraíba;

Goitacá, Guaitacá, Waitaka ou Aitacaz, nas planícies e restingas

do Norte Fluminense, em áreas próximas ao Cabo de São Tomé, no

território entre a Lagoa Feia e a boca do rio Paraíba.

Subdividida em quatro grupos: Goitacá-Mopi, Goitacá-Jacoritó,

Goitacá-Guassu e Goitacá-Mirim;

Guaru ou Guarulho, falada na Serra dos Órgãos e também nas

margens dos rios Piabanha, Paraíba e afluentes, incluindo o

Muriaé, com suas ramificações por Minas Gerais e Espírito Santo;

Pitá, na região do rio Bonito;

Xumeto, na Serra da Mantiqueira;

Bacunin, no rio Preto e próximo à atual cidade de Valença;

Bocayú, nos rios Preto e Pomba;

Caxiné, na região entre os rios Preto e Paraíba;

Sacaru, no vale do Médio Paraíba; .Paraíba, também no Médio

Paraíba.

A família Botocudo (pertencente ao tronco Macro-Jê), Aimoré ou

Batachoa, nos vales do rio Itabapoana e na região do rio Macacu)

A família Maxacalí ou Mashakali (vinculada por Aryon Rodrigues

ao tronco Macro-Jê).

Maxacalí ou Mashakali, falada na área do rio Carangola, nas

atuais fronteiras do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas

Gerais.

Língua não-classificada .Goianá, Guaianá ou Guaianã, cujos

falantes estavam concentrados na Capitania de São Vicente.

Alguns foram localizados na Ilha Grande, em Angra dos Reis e em

Parati.

OS TUPI

Alegres,

apaixonados pela música e pela dança, os Tupi praticavam a

agricultura, cultivando mandioca, abóbora, amendoim, feijão,

pimenta, tabaco e árvores frutíferas. Fabricavam redes com o

algodão que plantavam e teciam. Os Tupinambá previam as chuvas e

as grandes marés, conheciam as relações entre os seres no meio

ambiente, as propriedades medicinais dos vegetais e selecionavam

sementes para a melhoria das espécies. Alegres,

apaixonados pela música e pela dança, os Tupi praticavam a

agricultura, cultivando mandioca, abóbora, amendoim, feijão,

pimenta, tabaco e árvores frutíferas. Fabricavam redes com o

algodão que plantavam e teciam. Os Tupinambá previam as chuvas e

as grandes marés, conheciam as relações entre os seres no meio

ambiente, as propriedades medicinais dos vegetais e selecionavam

sementes para a melhoria das espécies.

“Classificaram o mundo natural, com o rigor

equivalente ao realizado pelos europeus nos campos da Biologia,

Botânica e Zoologia. Observadores cuidadosos da natureza, os

índios produziram ciência”. (Bessa, J.R. e Malheiros, M. em

“Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro”)Programa de Estudos

dos Povos Indígenas - UERJ - Rio de Janeiro.

Os indígenas só consideravam propriedade pessoal

suas armas e enfeites. Partilhavam o restante: os produtos da

caça, pesca e colheita. Essa generosidade abrangia todos que

estivessem sob o seu teto.

“Como o valor maior que relacionava os membros da

tribo era o grupo - o individualismo não fazia sentido para

eles, - os índios, sobretudo os Tupi, tinham o costume de

oferecer uma mulher a todo estranho que fosse aceito entre eles,

ou um marido a uma mulher incorporada à tribo. Com isso, o recém

chegado tornava-se parente por afinidade de todo o grupo,

desempenhando um papel na tribo e participando de suas

atividades”.

Caldeira, J. em “Viagem pela História do Brasil”).

Os Tupi do litoral foram dizimados por epidemias,

escravidão e guerras nos séculos XVI e XVII.

OS PURI

Da

família Puri os Goitacá, na região do hoje município de Campos,

eram exímios nadadores, habilíssimos na corrida e na utilização

do arco e flecha. Desde o início da colonização, combateram

portugueses e franceses. Mas acabaram sendo exterminados sem

deixar vestígio escrito de qualquer palavra de seu idioma, assim

como aconteceu com os Guarulho, também da família Puri.

Registrados foram os idiomas dos Coroado, Coropó e Puri.

Habitando o interior, em local de difícil acesso, não tiveram

contato permanente com o colonizador até o século XVIII. Esses

três povos, não tão bons agricultores quanto os Tupinambá, eram

imbatíveis nas técnicas de rastreamento e na caça. Alguns desses

grupos foram contatados somente no século passado. Os Puri

resistiram até os séculos XVIII e XIX. Da

família Puri os Goitacá, na região do hoje município de Campos,

eram exímios nadadores, habilíssimos na corrida e na utilização

do arco e flecha. Desde o início da colonização, combateram

portugueses e franceses. Mas acabaram sendo exterminados sem

deixar vestígio escrito de qualquer palavra de seu idioma, assim

como aconteceu com os Guarulho, também da família Puri.

Registrados foram os idiomas dos Coroado, Coropó e Puri.

Habitando o interior, em local de difícil acesso, não tiveram

contato permanente com o colonizador até o século XVIII. Esses

três povos, não tão bons agricultores quanto os Tupinambá, eram

imbatíveis nas técnicas de rastreamento e na caça. Alguns desses

grupos foram contatados somente no século passado. Os Puri

resistiram até os séculos XVIII e XIX.

PROJETO COLONIAL

O projeto colonial português se afirmava

desenvolvendo duas formas de intervenção drásticas para a

sobrevivência dos povos indígenas: usurpação de suas terras e

exploração da sua força de trabalho.

“O Recôncavo da Guanabara, onde floresciam

dezenas de aldeias indígenas, foi rapidamente retalhado em

sesmarias e começou a ser ocupado por engenhos desde meados do

século XVI. Com a fundação da vila de São Sebastião do Rio de

Janeiro, vastas sesmarias foram concedidas para a constituição

do patrimônio da cidade, incluindo parte da Baía de Guanabara e

adjacências. Para fora do núcleo urbano, estendia-se uma zona

agrícola e pastoril, com lavouras, engenhos e campos de

pastagem.

No final do século, além das sesmarias concedidas

a particulares, três dos quatros morros que marcariam os limites

do centro urbano do Rio de Janeiro já estavam ocupados: o do

Castelo, pelos jesuítas; o de São Bento, pelos beneditinos e o

de Santo Antonio, pelos franciscanos, pouco sobrando das antigas

aldeias.” (Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas

do Rio de Janeiro”).

RESISTÊNCIA INDÍGENA

A colonização portuguesa não se realizou de forma

pacífica. Os índios Goitacá, em Campos, por duas vezes

destruíram a povoação e os engenhos de açúcar construídos em seu

território, obrigando o donatário Pero de Góes a abandonar a

região. (1545)

Os Tamoio ou Tupinambá (Família Tupi), que

ocupavam a região do Rio de Janeiro até Ubatuba, grandes

guerreiros, formaram uma confederação de tribos, a Confederação

dos Tamoios que, aliada aos franceses durante dez anos

(1555-1565), ameaçaram o povoamento português das capitanias do

sul. Só foram derrotados após várias ações de governadores

gerais, com reforço do Espírito Santo e São Vicente e dos índios

Temiminós, liderados por Araribóia, aliados dos franceses que

viviam na Baía de Guanabara.

Os franceses foram expulsos e os índios Tupinambá tiveram suas

aldeias destruídas e suas terras ocupadas e distribuídas entre

portugueses. Os que conseguiram sobreviver, fugiram para além da

Serra do Mar.

Como recompensa, Araribóia, líder dos Temiminós,

obteve da Coroa Portuguesa as terras onde hoje fica situada a

cidade de Niterói. Apesar de aliados, foram sendo

progressivamente expulsos da região pelos próprios colonos

portugueses. Seus últimos remanescentes sobreviveram em grande

miséria até o século XIX, na aldeia de São Lourenço.

PRIMEIROS HABITANTES : PRIMEIROS ESCRAVOS

Na realidade, os primeiros escravos do Brasil

foram os índios, também chamados, na documentação oficial, de

“negros da terra” ou “gentío da terra”.

Eram usados como força de trabalho em tempo de

guerra e em tempo de paz: soldados contra o invasor não

português e trabalhadores na construção de obras públicas,

engenhos, fortalezas, nas plantações do colonizador. Sua

mão-de-obra foi decisiva na construção do Aqueduto da Carioca

(Arcos da Lapa), a Casa de Fundição, do Senado, do “Caminho

Novo” para o escoamento de ouro das Minas Gerais.

Os portugueses procuraram dominar os índios

através da “Guerra Justa”, do “resgate” ou do “descimento”.

RESULTADO DO PROJETO COLONIAL

“O balanço feito pelo padre José de Anchieta em

1580 sobre o que havia acontecido com os índios da Bahia pode

muito bem ser aplicado aos índios do Rio de Janeiro: “a gente

que de vinte anos a esta parte é gastada nesta Baía, parece

cousa que não se pode crer: porque nunca ninguém cuidou, que

tanta gente se gastasse nunca, quanto mais em tão pouco tempo”.

O sistema colonial gastou também os índios do Rio

de Janeiro, dizimados pelas tropas de guerra e de resgate, pelos

descimentos, pelo trabalho forçado, pelas epidemias e pela fome,

numa catástrofe demográfica de grandes proporções. Primeiro,

foram os povos Tupi no Litoral, nos séculos XVI e XVII. Depois ,

nos séculos XVIII e XIX, foi a vez dos Puri, Coroado e Coropó,

que haviam resistido até então na área da bacia do Rio Paraíba.

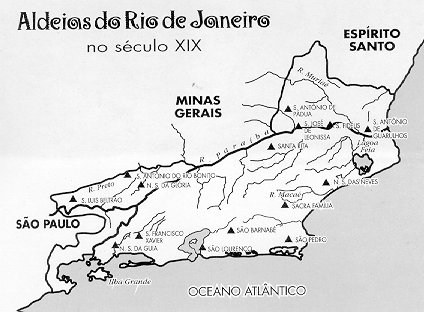

Dos inúmeros aldeamentos existentes no Rio, formados em

sucessivas datas ao longo de um período colonial, muitos deram

origem a atuais cidades e sedes de municípios. Apenas quinze

conseguiram chegar ao século XIX conservando elementos da

identidade tribal: .Aldeia de São Lourenço - Niterói; Aldeia de

São Barnabé - Itaboraí; Aldeia de São Francisco Xavier -

Itaguaí; Aldeia Nossa Senhora da Guia - Mangaratiba; Aldeia de

São Pedro - Cabo Frio; Aldeia Sacra Família de Ipuca - Casemiro

de Abreu; Aldeia Nossa Senhora das Neves - Macaé; Aldeia de

Santa Rita - Cantagalo; Aldeia Santo Antônio de Guarulhos -

Campos; Aldeia de São Fidélis de Sigmaringa - São Fidélis;

Aldeia São José de Leonissa ou Aldeia da Pedra - Itaocara;

Aldeia Santo Antonio de Pádua - Santo Antonio de Pádua; Aldeia

de São Luis Beltrão - Resende; Aldeia Nossa Senhora da Glória -

Valença; Aldeia de Santo Antonio do Rio Bonito - Conservatória.

(Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas do Rio de

Janeiro”)

“No século XIX, índios das mais diferentes

etnias, em um número incalculável, migraram, quase sempre

compulsoriamente, para a Corte do Rio de Janeiro, onde faziam

pequenos biscates ou passavam a trabalhar em serviços

domésticos, na construção civil e nas obras públicas, no arsenal

da Marinha, na pesca da baleia, como marinheiros e remeiros de

canoas do Serviço da Galeota Real ou do Escaler da Ribeira.

Estes índios urbanos, quase sempre sem emprego e

sem domicílio certo, formavam uma “tribo” desfigurada que vagava

pelas tabernas e vendas dos principais bairros, sobretudo

Candelária, Santa Rita e São José, entrando em conflito

permanente com a polícia...

Durante todo o período republicano, no século XX,

os índios deixam de figurar no mapa da cidade e do Estado do Rio

de Janeiro e na documentação oficial. Reapareceram apenas na

década de 1950, quando os índios Guarani, migrando do sul do

país, estabelecem três aldeias em Angra dos Reis e Parati, onde

permanecem até os dias de hoje”.

(Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas do Rio de

Janeiro”).

“Com a extinção de cada grupo indígena, o mundo

perde milhares de anos de conhecimentos acumulados sobre a vida

e a adaptação a ecossistemas tropicais”. ( Darrel Posey,

etnobiólogo norte-americano em “Aldeamentos Indígenas do Rio de

Janeiro”) ”.

HERANÇA INDÍGENA

“Dentre os muitos legados indígenas à sociedade

que foi constituído em seu território, o mais importante foi,

sem dúvida, o do seu sangue e genes. Desde a primeira hora, a

mulher indígena foi o ventre em que se gerou a população que

ocuparia o imenso território conquistado”. (Berta Ribeiro em “O

Índio na História do Brasil”).

O legado indígena está presente na língua

portuguesa em 46% dos nomes populares de peixes e 35% dos nomes

de aves, segundo o linguísta Aryon Rodrigues e uma infinidade de

nomes: Niterói, Iguaçu, Ipanema, Carioca...

“As línguas indígenas, que deram nomes às coisas,

guardam informações e saberes, funcionando como uma espécie de

arquivo. Por isso, é necessário conhecer a contribuição efetiva

que legaram à língua portuguesa e entender como viviam os povos

que as falavam, para que a nossa sociedade possa se apropriar,

de forma inteligente, da experiência milenar arquivada nessas

línguas. Este conhecimento, certamente, pode ajudar o brasileiro

a viver melhor hoje, tornando-o menos ignorante e mais capaz

para respeitar e valorizar as sociedades indígenas atuais”.

(Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas do Rio de

Janeiro”).

CRONOLOGIA DO PERÍODO

1502 - A primeira expedição que explora o litoral

fluminense descobre a baía da Guanabara.

1503 - Gonçalo Coelho estabelece a primeira feitoria, onde hoje

fica a praia do Flamengo.

1504 - Estabelecimento de feitoria em Cabo Frio.

1504-1530 - Corsários franceses, traficantes de pau-brasil,

incursionam pelo litoral fluminense.

1531 - A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza aporta

na Guanabara.

1545 - Os índios goitacás destróem a vila da Rainha, na

Capitania de São Tomé.

1548 - Regimento de Tomé de Souza normatiza trabalho indígena.

1553 - O governador-geral Tomé de Souza chega ao Rio com o

jesuíta Manoel da Nóbrega.

1555 - Nicolas Durand de Villegagnom aporta na Guanabara e funda

a França Antártica.

1560 - O governador-geral Mem de Sá destrói o forte Coligny

construído pelos franceses.

1565 - Fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá.

1567 - Morte de Estácio de Sá na batalha contra os franceses,

aliados aos tamoios.

1568 - Doação de sesmaria a Araribóia para formação da Aldeia de

S. Lourenço.

1573 - José de Anchieta é designado reitor do Colégio dos

Jesuítas no Rio de Janeiro.

1584 - Fundação da Aldeia de São Barnabé.

1586 - Da Bahia, chegam os primeiros beneditinos para fundar o

Mosteiro de São Bento.

1589 - Chegada dos Carmelitas ao Rio de Janeiro.

1599 - Quatro navios holandeses tentam invadir o Rio de Janeiro.

1611 - Lei de 10/09 regulamenta o funcionamento das aldeias de

repartição.

1615 - Com o nome de Aldeia de Itinga é fundada Aldeia de S.

Francisco Xavier.

1617 - Concessão de terras para a Aldeia de São Pedro.

1620 - Fundação da Aldeia de Nossa Senhora da Guia.

1640 - Ameaçados de expulsão, jesuítas assinam acordo com a

Câmara do Rio de Janeiro.

1659 - Criação da Aldeia de Santo Antonio de Guarulhos.

1698 - Proibição de casamento entre escravos e repartição.

1714 - Conflitos dos jesuítas com o governador pelo controle dos

índios.

1722 - Revolta dos índios da Aldeia de São Barnabé.

1748 - Conclusão da Igreja da Aldeia da Sacra Família de Ipuca.

1755 - Abolida legalmente a escravidão dos índios.

1757 - Criado o Diretório dos Índios para regulamentar trabalho

compulsório.

1761 - Imigrantes europeus ocupam terras da Aldeia de Ipuca.

1798 - Decretada a extinção do Diretório.

1809 - O Princípe Regente manda fazer guerra ofensiva aos

Botocudos.

1831 - A Regência revoga as leis que permitiam escravização dos

Botocudos.

1833 - Os bens dos índios passam a ser administrados pelos

Juízes de Órfãos.

1845 - Criação da Diretoria Geral de índios e regulamentação da

catequese.

1866 - A Província do Rio de Janeiro extingue a aldeia de São

Lourenço.

1902 - Registro de morte de Joaquina Maria, índia Puri, com

cerca de 90 anos.

BIBLIOGRAFIA :

-

BESSA, José & MALHEIROS, Márcia. Aldeamentos ídígenas do Rio

de Janeiro, Rio de Janeiro, UERJ/Departamento de Extensão,

1997.

-

CALDEIRA, Jorge at alii. Viagem pela História do Brasil, São

Paulo, Companhia das Letras, 1997. RIBEIRO, Berta. O índio na

História do Brasil, São Paulo, Global, 1983.

POR ONDE COMEÇAR UMA PESQUISA SOBRE OS ÍNDIOS? .

(Roteiro Bibliográfico, 1996 - Ministério da Educação e do

Desporto)

-

LOPES DA SILVA, Aracy - Índios, Coleção Ponto-Por-Ponto,

Editora Ática, São Paulo, 1988, 40 páginas.

-

LARAIA, Roque B. - Cultura, um conceito antropológico, Jorge

Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1986, 116 páginas.

-

JUNQUEIRA, Carmen - Antropologia indígena - uma introdução,

Educ, São Paulo, 1991, 111 páginas.

-

RIBEIRO, Berta - O índio na cultura brasileira, editora Revan,

Rio de Janeiro, 2º edição, 1991, 186 páginas.

-

PEREGALLI, Enrique - A América que os europeus encontraram,

Coleção Discutindo a História, São Paulo, Editora da UNICAMP /

Atual Editora, 1987, 65 páginas.

-

CENTRO ECUMÊNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CEDI) -

Aconteceu Especial: Povos Indígenas no Brasil - 1987-1990,

CEDI, São Paulo, 1987-1990, 592 páginas.

-

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI) - Porantim - em defesa

de causa indígena. (Caixa Postal 03679, CEP 70084-970,

Brasilia - DF).

-

MELATTI, Julio Cesar - Índios do Brasil, Hucitec, São Paulo,

48ª edição, 1983, 220 páginas.

-

RAMOS, Alcida - Sociedades indígenas, Editoras Ática, Série

princípios, São Paulo, 1986, 96 páginas.

-

VIDAL, Lux (org.), Grafismo indígena - estudos de Antropologia

estética, Nobel/Edusp, São Paulo, 1992, 296 páginas.

-

LOPES DA SILVA, Aracy (org) - A questão indígena na sala de

aula - Subsídios para professores de 1º e 2º graus,

Brasiliense, São Paulo, 1987, 253 páginas 2º parte.

-

GRUPIONI, Luis Donisete Benzi (Org) - Índios no Brasil,

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, São Paulo, 1992,

279 páginas.

-

NOVAES, Sylvia Caiuby, (org) - Habitações indígenas,

Nobel/Edusp, São Paulo, 1983, 196 páginas.

-

FERNANDES, Joana. - Índios - esse nosso desconhecido, Editora

da UFMT, Cuiabá, 1993, 149 páginas.

-

RODRIGUES, Aryon D. - Línguas brasileiras - Para o

conhecimento das línguas indígenas, Edições Loyola, São Paulo,

1986, 134 páginas.

-

RIBEIRO, Darcy - Os índios e a civilização, Editora Vozes,

Petrópolis, 1982,4ª edição, 509 páginas.

-

GOMES, Mércio P. - Os índios e o Brasil, Editora Vozes,

Petrópolis, 1988, 237 páginas.

-

GALVÃO, Eduardo - Encontro de sociedades, Índios e brancos no

Brasil, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, 300 páginas.

-

PREZIA, Benedito e HOORNAERT, Eduardo - Esta terra tinha dono,

Cehila Popular/CIMI/FTD, São Paulo, 1991, 184 páginas.

-

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org) - História dos índios no

Brasil, Cia. da Letras/Secretaria Municipal de Cultura/São

Paulo, São Paulo, 1992, 611páginas.

-

RIBEIRO, Berta G. - O índio na história do Brasil, Global

Editora, São Paulo, 1983, 125 páginas.

-

MÉLIA, Bartolomeu. Educação indígena e alfabetização, Edições

Loyola, São Paulo, 1979, 92 páginas.

-

LOPES DA SILVA, Aracy (Coord.). - A questão da educação

indígena, Comissão Pró-Índio de São Paulo/Brasiliense, São

Paulo, 1981, 222 páginas.

-

EMIR, Loretta et alli (org) - A conquista da escrita -

encontros de educação indígena, OPAM/Iluminuras, São Paulo,

1989, 250 páginas.

-

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela - Manuela - Os direitos do índio,

Brasiliense, São Paulo, 1987, 230 páginas.

-

VIDAL, Lux (coord) - O índio e a cidadania, Brasiliense e

CPI/SP, São Paulo, 1983, 100 páginas.

-

AZANHA, Gilberto e VALADÃO, Virginía Marcos - Senhores destas

terras - Os povos indígenas no Brasil; da colônia aos nossos

dias, Coleção História em Ducumentos, Atual Editora, São Paulo

1991, 82 páginas.

-

MESGRAVIS, Laima - O Brasil no primeiros séculos, Coleção

Repensando a História, Editora Contexto, São Paulo, 1989, 68

páginas.

-

LOPES DA SILVA, Aracy (org) - A questão indígena na sala de

aula, Subsídios para professores de 1º e 2º graus (já citado),

1ª parte.

-

TELLES, Norma A. - Cartografia brasilis ou esta história está

mal contada, Coleção Espaço, Edições Loyola, São Paulo, 1984,

156 páginas.

-

COELHO, Ana Lucia et alli. - A imagem do índio na literatura

infantil e juvenil: bibliografia, Secretaria Municipal de

Cultura de São Paulo, São Paulo, 1992, 47 páginas.

|

|