|

Um

reflexo da Idade Média: as Ordens Religioso-Militares.

Dois

exemplos: Templários e Hospitalários.

A

realidade Ibérica: as Ordens Militares em Portugal.

“A Idade Média foi caracterizada por dois instrumentos: a

espada do guerreiro e o “cajado” do pastor (ou seja o

papel que o clero teve como guia das populações segundo a

própria doutrina de Cristo).

Com as Ordens Religioso-Militares estes dois instrumentos

cruzaram-se como nunca antes”. (João Simões)

Índice

Introdução:

A cavalaria.

2

Capítulo

I: O contexto de aparecimentos das ordens militares (seus

aspectos)

3

Capítulo

II: O percurso internacional das ordens militares.

4

Capítulo

III: As ordens militares na Península Ibérica, o seu

aparecimento (contexto político e militar)

5

Capítulo

IV: As ordens militares em Portugal

6

Capítulo

V: O papel das ordens militares na arquitectura militar

9

Capítulo

VI: As ordens militares, sua organização e vida interna.

10

Considerações

finais.

12

Bibliografia.

12

Imagens.

12

Em meados do século V a legião, organização militar romana

que se batia em filas cerradas e compactas acompanha a

decadência do Império Romano do Ocidente, ficando a

cavalaria como única arma eficaz de defesa. Cito um

exemplo ocorrido na batalha dos Campos Catalúnicos (451)

entre Hunos e Romanos aliados a Visigodos que foi travada

exclusivamente pela cavalaria. O ideal de soldado

tornou-se a bravura e a força no seu estado mais

primitivo. A maior honra para os homens passa a ser a

glória da morte corajosa no campo de batalha, como estava

patente na ideologia germânica.

Com a desagregação do mundo romano, a sua viragem para a

ruralidade, a decadência das cidades, e a desorganização e

insegurança social nasce uma nova época para a Europa

Ocidental. Emergem dois poderes distintos: o primeiro, a

Igreja Católica Romana, como herdeira do Império,

receptáculo do poder eterno e divino. No entanto, o

predomínio religioso absoluto só seria possível se a

guerra e a paz fossem conduzidas segundo as leis da

igreja; o segundo poder era a ordem social, criada pelo

feudalismo que se implantava, que se encontrava na mão da

aristocracia guerreira e que visava a obtenção de

segurança num mundo pautado pela incerteza, em que as

pessoas estavam desamparadas e sem nada a que se apoiar.

A guerra não foi proibida nem tão pouco abolida, visto que

era considerada inerente à natureza humana. Porém,

influenciada pela Igreja, aparece como um julgamento pelas

armas, a qual Santa Sé arbitrava em nome de Deus.

No entanto, a Igreja impunha limites à guerra. É o caso da

“Paz de Deus” de que se ouve falar a primeira vez cerca de

990. Visto que a força e violência dos cavaleiros era tal

a igreja tentou restringir-lhes a actividade tomando sob a

sua protecção os pobres (clérigos, camponeses, mulheres,

órfãos, peregrinos e velhos) interditando aos cavaleiros o

uso de violência sobre eles. Passando depois para uma

imposição com as “Tréguas de Deus” que saem do sínodo de

Elna em 1027 no qual se limita e canaliza a violência dos

guerreiros para a “guerra justa”, exposta sob várias

condições: toda a guerra defensiva é justa; a guerra

travada para recuperar um bem injustamente tomado é

lícita; a guerra tem que ser decretada por uma autoridade

legítima.

Para fazer cumprir isto a igreja usava duas armas

terríveis: a excomunhão (ou seja um rei ou nobre quando

atingidos pela excomunhão não podiam receber os

sacramentos nem tão pouco podia pisar solo sagrado, muito

menos ser enterrados nele) e o interdito (um nobre

interditado não podia ter nas suas terras um padre, até

podia ter uma igreja, mas era proibido o seu uso e por

consequência as populações que viviam nesse domínio

deixava de ter acesso ao culto).

Em 1095 o papa Urbano II no concílio de Clermont convida

os cavaleiros a respeitar ambos os movimentos anteriores,

apelando por outro lado à guerra para libertar Jerusalém,

ocupada “injustamente” pelo Islão. O guerreiro torna-se

num cavaleiro cristão que une à sua força e entusiasmo

germânico, a humildade e princípios cristãos. Infelizmente

esta fusão não teve o reflexo desejado, pois raramente foi

concretizado no calor da batalha. Acaba de nascer o

movimento que ficará conhecido como as Cruzadas do

Oriente.

Vários aspectos contribuíram para o aparecimento das

ordens militares. A saber:

- Aspectos económicos e sociais: após o ano mil dá-se um

grande florescimento económico e demográfico no ocidente

cristão que se prolongará por três séculos, verificando-se

progressos técnicos a nível agrícola (alfaias de ferro,

afolhamento trienal), renascimento das cidade aliado a um

renascimento do comércio (cito os casos das cidade

italianas de Veneza e Génova, a Flandres com Bruges à

cabeça, as feiras da Champagne), repercutindo-se num

aumento demográfico por todo o Ocidente e também se prende

com a necessidade de proteger as novas rotas comerciais.

- Aspectos religiosos e políticos: dão-se grandes

peregrinações a Roma, a Jerusalém e a Santiago de

Compostela; a reforma gregoriana e a intenção do papa

Gregório VII (1073-85) que pretende arrancar a igreja ao

laicismo que alastrava por ela dentro. O desenvolvimento

espiritual do séc. XI em que o ocidente se cobre de muitas

igrejas; a evolução do monaquismo especialmente com a

ordem de Cister e de ordens dos cónegos regulares.

Impõe-se a ideia da divisão social em três grupos:

bellatores que tem por obrigação combater e defender os

demais, oratores que rezam para a salvação e intercedem

junto de deus a favor dos demais, laboratores que tem o

dever de sustentar os dois grupos anteriores e “trabalhar

em prole dos outros”.

- Aspectos Militares: basicamente deve-se às cruzadas.

Porém era um movimento não inovador uma vez que no Magreb

no séc. IX existiam Ribats que eram conventos – fortaleza

muçulmanos em que os seus membros cumpriam um serviço

temporário e lutavam pela expansão do Islão.

A Cruzada é pregada por Urbano II no concílio de Clermont

em 1095. Os cristãos gregos de Constantinopla não se

associam, exceptuando pontualmente, vindo mesmo a ser

vítimas do movimento em 1204, quando os cruzados tomam

Constantinopla.

Mas falando pessoalmente penso que foi este motivo, muitos

mais que os outros, que originou o aparecimento das ordens

militares: a igreja atinge um extremo de fanatismo

religioso, sendo talvez o pensamento de então: “os

muçulmanos ocupam Jerusalém, massacram os peregrinos

cristãos, o que é inadmissível, canalizemos o ímpeto e a

violência dos cavaleiros e vamos expulsar os infiéis da

Terra Santa”.

As ordens militares oferecem aos cavaleiros uma ascese

própria, compatível com o seu modo de vida, evitando o

convento e a fuga ao mundo.

Sendo produto do séc. XI, satisfazem as necessidades

espirituais da cavalaria, na qual a igreja gregoriana se

baseia para ter sucesso na reforma no ocidente e nas

Cruzadas no oriente.

Durante os sécs. XII e XIII os objectivos das Cruzadas

alargam-se atingindo os heréticos no Sul de França

(albigenses), os adversários políticos da igreja e do

papado, populações pagãs da zona do Báltico e a Espanha

Muçulmana.

Com a Terra Santa perdida, a reconquista finalizada, as

ordens militares desaparecem ou transformam-se

profundamente.

Neste capítulo pretendo abordar cada ordem de forma

particular, relatando o seu percurso internacional desde a

fundação até ao seu término.

A Ordem

do Templo.

A primeira cruzada (1096-99) tornou possível a

constituição de quatro estados na Síria-Palestina: o

condado de Edessa, o principado de Antioquia, o condado de

Trípoli e o reino de Jerusalém (ver mapa 1). Está patente

o desejo de povoar e defender esses estados contra os

emires de Alepo e de Damasco, assim como contra o califado

Fatímida do Egipto, mas também a necessidade de proteger

os peregrinos e os lugares santos, o que leva a que em

1120 Hugo de Payns, cavaleiro da Champagne, decida criar

com os seus companheiros na Terra Santa uma milícia para

proteger os peregrinos e guia-los nos lugares santos.

O objectivo é o combate contra os muçulmanos seguindo uma

regra religiosa. Assim dá-se a fundação da ordem do Templo

sob o nome oficial de “Fratres Militiae Templi”, na Terra

Santa em 1119, com o objectivo de combater os infiéis.

O rei de Jerusalém, Balduíno II, aprova o projecto e

instala-os na cidade na mesquita de al-Aqsa erguida sobre

as fundações do Templo de Salomão, estando sob a

autoridade do patriarca de Jerusalém e dos cónegos do

Santo-Sepulcro.

Em 1128 a ordem é confirmada pelo papa devido à

intercessão directa de S. Bernardo de Clairvaux que

escreve “ De laude nova militae ad milites Templi” na qual

exalta os novos cavaleiros e levanta todas as dúvidas

sobre a legitimidade das suas acções na Terra Santa.

Em 1129 Hugo de Payns faz adoptar ao concílio de Troyes a

regra da nova ordem, assim, emancipando-se do patriarcado

de Jerusalém. Doações enormes permitem à nova ordem criar

uma rede de comendas no ocidente, cujas receitas são

enviadas para o oriente, tal como muitos homens livres

(nobres ou não) que pronunciam os três votos (obediência,

pobreza e castidade) e partem para a Terra Santa para

defende-la do infiel. Porém esta história não tem um fim

feliz.

O processo dos Templários (1307-14) simboliza a afirmação

da política do estado moderno face ao poder da igreja. Em

1312 a coroa francesa, na pessoa do rei Filipe IV, o Belo,

principal opositor dos Templários, leva o papa Clemente V

a abolir a Ordem do Templo, mas sem a julgar ou condenar,

no concílio de Viena.

Em 1307 são acusados de renegar Cristo, práticas mágicas,

e práticas sexuais devassas, as clássicas acusações contra

heréticos, prenunciando o seu fim. A reacção dos

Templários é inútil e a fogueira é o castigo para 54

membros em Paris, talvez em 1310.

Os seus bens são atribuídos á ordem do Hospital ou passam

para a coroa francesa. O mestre da Ordem, Jacques de

Mollay, após uma conduta hesitante por parte das

autoridades inicialmente, termina na fogueira em 18 de

Março de 1314.

A ordem

do Hospital.

Antes da primeira cruzada um hospital fora fundado em

Jerusalém perto do Santo Sepulcro em 1048 por mercadores

italianos para acolher os peregrinos que vinham do

ocidente. O seu primeiro administrador conhecido é Gérard

de Amalfi, liderando o grupo com o nome de “Ordem de S.

João do Hospital”.

Devido ao sucesso da primeira cruzada, as visitas de

peregrinos aumenta, tal como as doações para o hospital.

Também no ocidente especialmente nos portos de embarque

dos peregrinos (na Itália e na Provença especialmente) os

hospitais são fortificados e afiliam-se ao hospital de

Jerusalém. O seu crescimento foi rápido e no início do

séc. XII, a ordem dispunha de casas dispersas pela Europa

e pelo Próximo Oriente.

A 15 de Fevereiro de 1113 o papa Pascoal II reconhece o

hospital de S. João de Jerusalém como ordem independente

recebendo nesse mesmo ano uma regra própria. Ainda no

primeiro quartel do séc. XII são-lhe atribuídas

características militares, que se juntam aos seus

objectivos iniciais de assistência e caridade pública.

Adquire esse carácter militar sob o comando de Raimundo de

Puy, que sucede a Gérard d’Amalfi em 1120 fortalecendo-se

essa facção militar entre 1130 (seguido ao concilio de

Troyes dos Templários) e 1136, quando o rei de Jerusalém

lhes doa a guarda da fortaleza de Bethgibelin (sul da

Palestina). Participam na batalha do Hattin contra

Saladino tal como os Templários onde acabam por sofrer

baixas numerosas.

A queda de S. João de Acre em 1291 obriga os Hospitalários

tal como os Templários a refugiarem-se em Chipre (ver mapa

2).

A ordem, agora sob a direcção de Guillaume de Villaret e

após 1305 do seu sobrinho Foulques de Villaret, conhece

sérias dificuldades. A conquista de Rodes começada em 1306

e terminada em 1309 é uma escapatória da falta de poder e

contestação que acontecia pelo Ocidente que acusavam as

ordens de falhar. Contestação graças à qual os Templários

acabaram por pagar por todas as ordens.

Rodes era uma ilha grega em que o seu governador se

encontrava em rebelião contra o imperador bizantino, além

de um ninho de piratas que ameaçava constantemente o

comércio e as rotas no Mediterrâneo Oriental. A campanha

conclui-se com a submissão de Rodes e das ilhas do

Dodecanesso (ver mapa 3).

Porém apesar dos seus sucessos, Foulques é impopular e

tendo escapado a uma tentativa de assassinato é deposto

pelos seus pares em 1317, e depois pelo papa João XXII.

Lançara no entanto as bases dum principado que será por

dois séculos o bastião avançado da cristandade perante os

Turcos Otomanos.

A ordem acaba por ser expulsa de Rodes por Solimão, o

Magnífico em 1522 após heróica resistência de seis meses

de cerco.

Após algumas etapas pela Europa recebem das mãos do

imperador Carlos V de Habsburgo a ilha de Malta. Aí

continuarão o seu papel de bastião da cristandade perante

os Otomanos, onde permanecerão até serem expulsos em 1798

por Napoleão Bonaparte.

Como é óbvio outras ordens surgiram na Terra Santa: a

Ordem Teutónica (fundada em 1198), a ordem de São Lázaro

(fundada no fim do séc. XII), ou a ordem de S. Tomás de

Acre (fundada em 1227-28).

As ordens da Terra Santa possuíam ainda estabelecimentos

na Pequena Arménia, em Chipre e nos Estados Latinos da

Grécia (fundados após 1204).

Para abordar esta parte julgo que é necessário recuarmos

uns séculos, mais precisamente ao ano de 711, ano em que a

invasão muçulmana, derrota o rei Rodrigo dos Visitados na

batalha da Lagoa de Janta. O reino visigodo encontrava-se

num estado de anarquia total e assim o islão submete a

península rapidamente, porém subsistem pequenos enclaves

cristãos no norte: as Astúrias, nos Pirinéus e o condado

de Barcelona reconquistado pelos exércitos de Carlos Magno

em 804. Ou seja é das montanhas que partem os primeiros

“raids” contra o califado de Córdova. Estes “raids” que

posteriormente passarão a campanhas deu-se o nome de

Reconquista.

A reconquista tem duas fases principais: a primeira que

ocorre nos sécs. XI e XII com a tomada de Saragoça e

Toledo, aproveitando a divisão do Califado de Córdova no

séc. XI em diversos reinos taifas.

A Segunda fase ocorre na primeira metade do séc. XIII após

a batalha de Navas de Tolosa (1212) e cuja vitória abre a

Espanha do Sul e Portugal aos exércitos cristãos.

A reconquista acompanha progressivamente a formação dos

reinos ibéricos: Leão e Castela que se fundirão (1230),

Portugal, Navarra, Aragão e Catalunha.

A ponte de ligação entre a reconquista e as cruzadas do

oriente é a luta contra os muçulmanos. Sendo a

participação das ordens internacionais apagado pois

concentram os seus esforços em grande parte na Terra

Santa, o que leva os monarcas ibéricos a criar as suas

próprias ordens militares, mas com uma raiz e identidade

própria.

O próprio ambiente era favorável à associação entre a luta

militar e o ascetismo antes da introdução das ordens do

Templo e do Hospital na península, pois já havia

confrarias ou seja associações de cavaleiros próximos à

monarquia e sob jurisdição episcopal mas que acabam por se

ligar a ordens religiosas existentes: os cavaleiros de

Santiago associam-se aos cónegos de Santo Agostinho tal

como os de Calatrava aos monges de Cister.

A principal razão de ser das ordens ibéricas seria a

perseguição dos inimigos de Cristo e a expulsão total do

Islão.

Tal como em Castela, Leão e Aragão, Portugal também teve

ordens militares no seu território e com um papel bastante

relevante em diversos aspectos (ver mapa 4).

Como tal começarei pelas ordens ditas internacionais: o

caso do Templo.

O documento mais antigo em relação aos Templários data de

1128, e tratava-se da doação do castelo e terra de Soure

(a 20 km de Coimbra) aos Templários por parte de D.

Teresa. Esta terra estava à cabeça dum vasto domínio em

torno do itinerário romano que ligava: Lisboa (Olissipo),

Coimbra (Aeminium) e Braga (Braccara Augusta) denotando

confiança da condessa na ordem para defender e povoar este

território estratégico.

Em 1131 D. Afonso I transfere a corte para Coimbra o que

valoriza este território. Os Templários restauram o

castelo e constróem a fortaleza de Ega.

O seu primeiro combate data de 1144 na altura do ataque

muçulmano contra Soure, a que resistem heroicamente e saem

vencedores.

Por esta época sofrem uma reorganização interna e aparecem

as primeiras referências ao procurador da ordem (um

investigador encarregue de zelar e controlar se os membros

cumprem o que lhes é pedido ou que juraram obedecer à

regra).

Em 1145 recebem novas doações como: Penas Roías, Mogadouro

e Longroiva. A partir daí participam cada vez mais

activamente nas campanhas de D. Afonso I. Participam na

tomada de Santarém e de Lisboa (1147).

Entre 1157-58 D. Afonso I outorga-lhes uma carta de

liberdade e de imunidade dos seus bens para com os

funcionários da coroa. Os seus territórios não podem ser

penetrados por qualquer tipo de agente ou funcionário da

coroa e livram-se do pagamento de impostos à coroa entre

outras benesses.

O período dourado da ordem em Portugal coincide com o

governo do mestre Gualdim Pais (1156-1195), que

participara na Segunda cruzada (1151/52-1155/56) e que

ficara pelo Oriente mais uns anos após a cruzada. Quando

regressa é eleito mestre, mandando erguer o castelo de

Pombal (1156). Recebem também em 1159 o castelo de Ceras.

Terminam a construção do castelo de Tomar em 1169. O rei

confirma-lhes a possessão do seu território e ganham ainda

mais dois castelos: Cardiga e Zêzere.

Iniciam então um programa de reforma e restauração de

fortalezas, o mais ambicioso do séc.XII, como por exemplo

construção de Almourol, Pombal, Penas Roías, Longroiva e

reforma dos castelos de Cardiga, Zêzere, Monsanto,

Idanha-a-Velha.

No fim do séc. XII controlam a margem norte do Tejo

(Castelo Branco, Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Almourol e

Tomar) e possuem ainda outros como Soure e Pombal.

O seu papel na ocupação do território e na sua defesa foi

fundamental tal como atraíam colonos e deram um grande

incentivo ao povoamento dos territórios a eles confiados.

O seu património a nível geográfico situa-se entre o

Mondego e o Tejo.

No fim do séc. XII início do séc. XIII esse património

divide-se em quatro zonas: a primeira que controla o

intenerário romano (Soure, Ega e Pombal); a segunda

controla a rota do interior (Ceras, Tomar e Almourol); a

terceira toca a fronteira oriental do reino (Monsanto e

Idanha-a-Velha) e a quarta é o nordeste do país (zona de

Trás-os-Montes e Beira-Alta). Tinham ainda o castelo de

Nisa.

Passo agora há segunda das ditas ordens internacionais: o

caso do Hospital.

Os Hospitalários aparecem em Portugal entre 1122-28. No

início tal como na Terra Santa não tiveram mais que um

papel de assistência social tendo uma sede civil em Leça

do Bailio.

O primeiro testemunho de actividade militar verifica-se em

1189 na tomada de Silves por D. Sancho I. Em 1194 recebem

a Quinta de Guidimtesta, onde irão construir o castelo de

Belver.

Em 1217 participam na conquista de Alcácer do Sal.

Em 1224 D. Sancho II doa-lhes o castelo de Algoso na

fronteira nordeste do reino para a protegerem de ataques

vindo de Leão. Pouco depois D. Sancho II atribui-lhes o

priorado do Crato (1232), onde construirão o dito castelo.

A acção militar dos Hospitalários na margem esquerda do

Guadiana assegura-lhes, por quarenta anos, a possessão dos

castelos de Mourão, Moura e Serpa.

Em meados do séc. XIII tinham erguido o castelo da

Amieira, na margem esquerda do Tejo.

O património português da ordem é o reflexo do papel

exclusivo de assistência social executado nos primeiros

três quartos do séc. XII.

A sua geografia de património está centrada a norte do

Douro tendo ainda mais dois pólos: um em redor do Tejo

entre Pedrógão, Oleiros, Belver e Crato, e um outro em

redor do Guadiana especialmente na margem esquerda

(Mourão, Moura e Serpa).

Como referi atrás a ordem do Templo foi extinta pelo papa

e por influência de Filipe IV – O Belo, rei de França e

Nogaret, o seu chanceler.

Em 1317 o rei de Aragão funda a Ordem de Montesa, que

agrupa algum património templário desse reino (no reino de

Valência). Nos outros territórios o património templário

passou para os Hospitalários.

Em Portugal deu-se algo semelhante e em 1319, devido ao

grande papel de D. Dinis (1279-1325), funda-se a Ordem de

Cristo que conserva o hábito branco e a cruz vermelhas dos

Templários, apesar, de se afiliar a Calatrava. A sua

primeira sede foi Castro Marim, no extremo sudeste do

reino. Mais tarde a sua sede foi transferida para Tomar.

Não falo mais sobre esta ordem porque o seu tempo será o

da expansão ultramarina onde ai sim irá continuar o

espírito da reconquista mas numa outra perspectiva.

Outra ordem bastante relevante para a história portuguesa

foi a Ordem de Santiago. Esta ordem aparece em Portugal em

1172 aquando recebe Arruda (dos Vinhos) das mãos de D.

Afonso I. Recebem também o castelo de Monsanto (1172) e

Abrantes (1173) que perdem tempos depois. Durante os

últimos anos de D. Afonso I e o início do reinado de D.

Sancho I conhecem um período negro após um começo

promissor.

Em Outubro de 1186 recebem de D. Sancho I os castelos de

Alcácer do Sal, Palmela e Arruda. Mas estes castelos estão

pouco tempo nas suas mãos pois as campanhas almóadas de

1190 e 1191 fazem perder estes territórios.

Em 1217 participam na reconquista de Alcácer do Sal e

recuperam os castelos perdidos a sul do Tejo. É-lhes doado

Aljustrel (1235), Sesimbra (1236), Mértola (1239),

Ayamonte (1240) e Tavira (1244) tendo uma importância

fundamental na parte final da reconquista portuguesa.

A sua intervenção no final da reconquista do território

português tornou-lhes possível consolidar os seus domínios

territoriais no sul do reino especialmente entre o

Alentejo e o Algarve.

Em 1327 num registo a ordem possuía 31 comandos da ordem

em Portugal: quatro a norte do Tejo e os restantes

repartidos entre o Alentejo e o Algarve.

A primeira sede da ordem foi em Santos (região de Lisboa),

depois passou para Alcácer do Sal, de seguida para Mértola

e por fim para Palmela.

Durante bastante tempo a ordem portuguesa de Santiago não

foi mais do que um ramo da ordem castelhana governada por

um comandante-geral sob tutela do mestre de Uclés

(casa-mãe da ordem em Castela). A sua independência

verificou-se ao tempo do rei D. Dinis, conseguindo obter

do papa Nicolau IV, a bula Pastoralis Officii (17 Setembro

de 1288) pela qual o papa aceita a autonomia portuguesa e

a eleição dum mestre português. Claro que o mestre de

Uclés não apreciou a ideia e contestou a decisão. E o

assunto não conheceu uma solução final e formal até ao ano

de 1452 (absorção do património da ordem pela coroa

portuguesa).

Esta questão ilustra a rivalidade luso-castelhana e a

inteligência do nosso monarca para quebrar a hegemonia,

embora indirecta, ou directa da coroa de Castela sobre a

ordem de Santiago, que se envolvera numa disputa pelo

trono. Para além de que uma ordem portuguesa de Santiago

eliminava uma possível ameaça externa, tendo em conta que

o tratado de Alcanizes ainda não fora assinado, e como

esta ordem controlava o Algarve e grande parte do Alentejo

sul, na eventualidade duma guerra com Castela, os

castelos, sob a égide de Santiago não resistiriam se os

seus líderes castelhanos fizessem parte desse hipotético

ataque.

Contudo fica a minha opinião de que foi uma manobra de

estadismo magnífica por parte do nosso rei, anulando de

uma só vez a influência do ramo castelhano da ordem em

Portugal como num plano mais elevado a própria coroa

castelhana.

Há que referir ainda uma outra ordem militar extremamente

importante para Portugal: a Ordem de Avis. A sua origem é

paralela à ordem leonesa de Alcântara.

No início é uma confraria militar fundada em 1167 em

Évora. Na verdade após a partida de Geraldo Sem Pavor e

dos seus companheiros, este território ficara sem

protecção militar. Assim o nosso rei D. Afonso I cria uma

instituição monástico-militar na cidade.

A ordem afilia-se a Calatrava., esta de filiação

cisterciense. Apresenta nos seus inícios uma vocação

militar muito forte. O seu primeiro mestre foi o cavaleiro

Gonçalo Viegas de Lanhoso, que morreu em Alarcos, em 1195.

Rapidamente as doações reais à ordem de Avis expandiram-se

para além de Évora. Em 1176 é-lhe concedido o castelo de

Coruche. Em 1187 recebem de D. Sancho I o castelo de

Alcanede e a terra de Alpedrinha. Pouco depois recebem

Benavento e Mafra. Em 1211 recebem Avis, com o compromisso

de a fazer popular e construir um castelo, concluindo em

1214.

Até este momento, o papel principal dos irmãos de Avis,

era o serviço ao rei e o povoamento, mas a ordem não

adquire um papel verdadeiramente importante até ao fim do

séc. XIII.

O património de Avis compõe-se de vários castelos

concentrados sobretudo no Alto-Alentejo, em redor de Avis,

onde existem nove fortalezas: Benavento, Coruche, Seda,

Alter Pedroso, Avis, Veiros, Juromenha, Alandroal e Évora.

Possuem ainda: Alcanede e Mafra; Noudar; Paderne e

Albufeira.

Apesar de afiliada a Calatrava a monarquia portuguesa

procura autonomisá-la. O rei D. Dinis intervém na eleição

do mestre da ordem em 1311. De qualquer modo a sua

dependência era meramente formal, conciliada, com o

“direito de visita” por parte das autoridades de Calatrava

(direito reservado ao mestres de Calatrava que podia

visitar os territórios da ordem de surpresa para indagar

se a regra estava a ser cumprida e se os irmãos cumpriam

com todas as suas obrigações vendo também o estado do

património da ordem).

Todas as ordens dispõem de diversas vantagens tais como: o

prestigio; as isenções próprias das ordens monásticas; o

apoio do papa; os privilégios e os meios materiais

concedido pela monarquia; a ligação estreita com a

categoria social da nobreza.

Adquire um papel importante na sociedade portuguesa o que

leva que a partir do séc. XIII a monarquia pretende

controlá-las.

A referir que a intervenção militar das ordens em Portugal

foi acompanhada por uma colonização territorial que deixou

marcas profundas na paisagem rural e no povoamento do

reino, especialmente nas regiões do centro e do sul.

É importante ainda referir que a importância da jurisdição

espiritual das ordens nas terras conquistadas, deixa

marcas profundas e influencia os quadros mentais. Têm

também diversos conflitos com as populações o que

demonstra o comportamento senhorial dos membros das ordens

militares como administradores dum património senhorial.

Para os monarcas controlarem o património das ordens

geralmente socorriam-se das inquirições, não só para elas

como para nobres e outras instituições eclesiásticas. A

inquirição era uma “investigação” acerca dos bens

possuídos, se estavam legítimos ou não (isto é se a doação

ou posse estava documentada, e ai, saber-se-ia o que tinha

sido doado, como tinha sido doado e se não tinham

adquirido terras vizinhas ou próximas há custa duma certa

doação). Permitia ao rei conhecer a força das ordens, o

seu território e também os meios que possuíam ou seja o

património. Claro que terras sem carta de doação ou com

carta duvidosa eram-lhe retiradas e passavam para a coroa.

Outro meio usado pelos nosso monarcas foi o de “equilíbrio

de forças” entre as diversas ordens militares. Isso

nota-se na zona que cada uma tem sob seu controlo e não

favorecem uma mais que a outra mas procuram uma certa

harmonia entre os territórios dados a cada uma delas e

para que uma não se torne mais poderosa que as demais.

Durante a primeira fase da implantação do tabelionato no

reino (1212-47) não encontramos quaisquer oficiais nas

vilas localizadas nas regiões da Beira-Baixa e Alentejo

talvez por causa das vicissitudes da guerra. Porém

destaca-se uma presença notarial mais efectiva nas vilas

da ordem de Avis ou sob a sua jurisdição. A partir de 1266

adquirem cada vez mais importância a nível dos registos

sendo provável que a partir daí a instituição do

tabelionato se organiza assim: designação do tabelião em

articulação entre concelho/câmara e a ordem; provimento do

ofício pelo mestre/prior e por fim confirmado pelo rei,

com a abertura do sinal de tabelião em livro de

chancelaria.

Aqui se prova como após as guerras as ordens cada vez mais

se fundem na administração e governo público levando à sua

absorção total num período vindouro.

Nesta parte procuro abordar as principais inovações

introduzidas em Portugal devido às ordens militares no

campo da arquitectura militar.

Uma das inovações trazidas é a Torre de Menagem (a torre

maior dos castelos numa fase inicial ergue-se no meio da

construção isolada, posteriormente chega-se há muralha,

mas continua sempre com preponderância). É o caso de

Pombal e Tomar.

Outra das inovações é o alambor ou seja, a inclinação

voluntária da parede exterior do muro na base, o que

dificulta o trabalho dos sapadores e a aproximação das

máquinas de cerco, paralelamente elimina os ângulos

mortos, impedindo aos sitiantes de se abrigarem nesses

pontos evitando o “fogo” dos arqueiros.

Na Terra Santa várias fortalezas possuem-no tal como o

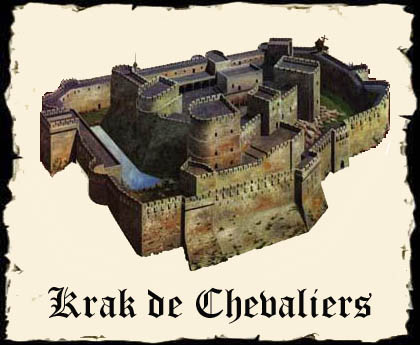

Krak de Chevaliers e o castelo de Belvoir (ver figuras 1 a

5). O mestre Gualdim Pais visitou-os antes de reproduzir o

sistema em Tomar.

A terceira inovação é o furdício, uma espécie de varanda

em madeira, construída no exterior ou em cima da muralha,

que permite um flanqueamento vertical e permite o disparo

de projécteis. O primeiro exemplo em Portugal aparece na

torre de Longroiva.

Os Hospitaleiros após receberem de D. Sancho I a Quinta de

Guidimtesta constróem a fortaleza de Belver, inspirada na

fortaleza oriental de Belvoir (ver figuras 4 a 6). Sendo

um bom exemplo das fortificações romanas no fim do séc.

XII apresenta uma forma arredondada, o número de torreões

associado ao muro é reduzido, no centro encontra-se a

torre de menagem aproveitando a existência duma pequena

colina, tendo 11 morteiros colocados na muralha exterior

apontados para o acesso ao castelo.

Penso que estas foram as grandes inovações trazidas para

Portugal pelas ordens militares internacionais (Templo e

Hospital) e que alteraram definitivamente o castelo

português a acrescentar ainda a influência que tiveram

sobre o património arquitectónico religioso trazendo

também as influências orientais (ver figura 7).

Porém não só foram elas a dar algo ao panorama dos

castelos portugueses. A ordem de Avis revela uma

capacidade fantástica de assimilar a herança recebida da

arquitectura militar muçulmana. Em muitas fortificações

reconstroiem sobre a estrutura muçulmana (o caso do

castelo da Juromenha).

Confiam também a construção a “alarifes” muçulmanos como o

caso do castelo do Alandroal. A estrutura do castelo é

cristã, o alcazar está isolado por um muro onde se insere

a torre de menagem, possui também uma cisterna interior e

as portas rodeadas por arcos cegos (arco grosso em que a

porta se encontra no fim), sistema desconhecido dos

cristãos. Possui também frases judiciosas em relevo o que

é estranho à epigrafia cristã. A título de curiosidade uma

dessas frases é: “Não há mais que um vencedor senão Alá”,

a divisa dos reis de Granada, o que diga-se é irónico num

castelo cristão. Este castelo não é nada mais que o

encontro entre duas civilizações, característica, aliás da

história peninsular.

Esta interpenetração não só se verificou neste ponto,

como, na língua, nas culturas da terra, na toponímia entre

outros. E não foi só a nível militar como também em outros

edifícios desde mesquitas transformadas em igrejas, como

casas entre outros edifícios.

O Templo foi o modelo para a maioria das ordens

religioso-militares. Calatrava, Alcântara, Avis

(posteriormente a efémera ordem de Santa Maria (1272-81) e

as ordens de Montesa (1317) e de Cristo (1319), herdeiras

dos Templários compõem a grande família das ordens

militares cistercienses ibéricas.

Há muito mais pontos em comum que diferenças entre as

ordens religioso-militares: o seu carácter religioso é

preponderante, mas os seus membros, continuam na maioria

laicos. Os irmãos das ordens são considerados como homens

piedosos e como bons intercessores perante Deus.

A retaguarda das ordens no ocidente está bem protegida

devido a disporem duma vasta rede de comendas e o seu

património acresce regularmente graças às trocas, às

compras e à exploração racional dos seus territórios o que

lhes assegura os recursos necessários à continuação da

actividade militar na “frente”.

A transferência de bens, de homens, de cavalos e de armas

para o oriente estimula o desenvolvimento das técnicas de

construção naval especialmente pelos Templários e pelos

Hospitalários, tal como operações financeiras como

transferências monetárias, câmbios e empréstimos.

A organização interna funda-se sobre as divisões políticas

e religiosas da época.

Distinguem-se três escalões:

a) Na base encontramos as comendas (com a casa principal,

as terras, casas secundárias ou casas membros) dirigidas

por um comendador.

b) A nível intermédio temos: as províncias (Templários),

os priorados (Hospitalários) e por vezes circunscrições

secundárias (os bailiados dividem as províncias do

templo).

Com os teutónicos há um grão-mestre territorial que

depende do grão-mestre da ordem.

Na península há uma estrutura intermédia para cada reino:

encomienda-mayor (comum ao Templo, ao Hospital e a

Santiago).

c) A nível superior existe: o mestre (ou grão-mestre) e

dignatários diversos (grão-comandante, marechal,

porta-estandarte).

No caso das ordens militares espanholas há uma dupla

hierarquia: militar e religiosa. Em Santiago e Calatrava

um prior dirige os clérigos da ordem, que vivem, por vezes

num convento separado.

Os três níveis costumam reunir-se em capítulos anuais para

discutir os seus problemas.

Quanto ao recrutamento, são todos laicos excepto os irmãos

capelães, se bem que aja laicos que pronunciem os votos

religiosos. Todos os homens livres podem entrar na ordem,

mas a nobreza é exigida para os cavaleiros. As categorias

dos irmãos são: cavaleiros, sargentos de armas

(combatentes) e irmãos do ofício (dirigem as actividades

económicas das comendas). Os camponeses que cultivam as

terras das ordens não são membros da ordem, mas estão

sobre a sua protecção espiritual e física.

Na península os membros das ordens são irmãos e pronunciam

os três votos.

Os irmãos-cavaleiros compõem a ossatura das ordens

religioso-militares, mas há outras categorias como os

irmãos conversos (que não pronunciam os votos mas fazem

parte da ordem), e os irmão clérigos (asseguram o serviço

religioso e são padres).

Na península a organização das ordens é paralela:

-

Militar – o mestre (eleito pelos seus pares e que comanda

a milícia e o exército), o grão-comandante (que administra

o convento) e o “clavier”. Com a expansão das ordens

aparece o comendador, nomeado pelo mestre, e que comanda

uma unidade mais pequena.

-

Eclesiástica – o prior, o sub-prior, o sacristão e os

capelães.

Com a formação das comendas constitui-se a “Mesa Mestral”

que elege o mestre da ordem. A nível de governação interna

é de destacas os capítulos-gerais.

O hábito distingue os cavaleiros dos sargentos: só os

primeiros podem usar o manto branco dos Templários ou

Teutónicos ou o manto vermelho dos Hospitalários. As

mulheres não podem entrar na ordem do Templo, nas outras,

são admitidas na sua vertente caritativa. A ordem de

Santiago aceita homens casados que vivam sobre a regra da

“castidade conjugal” e para estarem com as mulheres só

fora do convento.

Na Terra Santa aceitam o serviço temporário de senhores

que servem “por um tempo”, podendo também ser-se confrade

duma ordem militar, legando-lhe os seus bens mas sem

pronunciar os votos.

Os irmãos das ordens vivem sobre uma regra (uma declaração

de princípios que devem respeitar tal como um código de

vida comunitária).

Os Templários inspiram-se na regra beneditina mas seguem

na vida conventual os usos dos cónegos de Santo Agostinho.

Os Hospitalários seguem a regra de Santo Agostinho. Os

Teutónicos inspiram-se nos Hospitalários na prática da

caridade e nos Templários na prática da vida conventual.

As ordens militares espanholas adoptam a regra da ordem de

Cister e a ela se afiliam, excepto Santiago, dispondo o

abade de Cister do direito de visita sobre elas.

Durante as campanhas militares, nos acampamentos, fazem

adoptar os usos religiosos, mudam os horários do ofício

canónico geralmente para a noite, e os dias de jejum

tendem a ser praticados cada vez mais no Inverno.

As ordens estão colocadas sobre a dependência do papa, ou

seja, os seus camponeses não pagam os dízimos e só o papa

pode excomungar os irmãos.

Nas “linhas da frente” constróem enormes castelos enquanto

na retaguarda estabelecem-se em conventos rurais ou

quintas fortificadas tendo por objectivos captar proventos

destinados ao financiamento da guerra contra o Islão e

onde formavam os irmãos mais jovens e para onde se

retiravam os irmãos mais velhos.

Quanto a Portugal, a ordem de Avis esteve na dependência

normativa da ordem de Calatrava. A ordem de Cristo está

também dependente de Calatrava até ao séc. XV. A ordem

portuguesa de Santiago depende de Uclés, em Castela.

Há ainda um tema que é importante focar: as Visitações.

Eram inspecções periódicas cujo propósito é conhecer o

estado de conservação do património da ordem tal como o

comportamento dos irmãos. Os visitores eram nomeados em

capitulo-geral e deviam registrar em livros os seus

resultados.

Em matéria de vida religiosa há diferenças profundas entre

os membros das ordens e a população laica. As regras e

estatutos fixam essa diferença: tinham que cumprir as

horas canónicas, assistir à missa todos os dias, praticar

a comunhão, a confissão, os jejuns e ler a regra da ordem

respectiva ao menos uma vez por mês. No convento deviam

submeter-se às obrigações da vida comum.

Assim termino o meu trabalho. Penso ter mostrado o papel

das diversas ordens religioso-militares em Portugal.

Fiz uma breve referência ao que foram, em que

circunstância nasceram e o rumo que tomaram. Também

pretendi escrever acerca da sua importância a nível

militar, o seu papel na sociedade e um olhar sobre a sua

organização e influências que introduziram no ocidente.

Agradeço a oportunidade para fazer este trabalho que me

deu muito gosto.

Agradeço também ao meu colega e amigo João Pedro Cotrim

pela ajuda prestada na redacção final deste trabalho.

Deixo também os meus agradecimentos ao Dr. João Gouveia

Monteiro que muito me auxiliou.

Bréve Histoire des Ordres Religieux Militaires, collection

bréve Histoire, Alain Demurger

O tempo dos cavaleiros, dossiers o homem e a história,

Editora Pergaminho

As ordens militares em Portugal e no sul da Europa, Actas

do II encontro sobre ordens militares, Edições

colibri/câmara municipal de Palmela, 1997

As ordens militares: guerra, religião, poder e cultura,

Actas do III encontro sobre ordens militares, volume 2,

Edições colibri/câmara municipal de Palmela, 1999

Mapa 1 – Estados Latinos do Oriente na Costa

Sírio-Palestiniana.

Figura 3 – Krak de Chevaliers (visão actual)

Figura 5 – Ruínas do Castelo Hospitalário de Belvoir.

Figura 6 – Castelo de Belver, inspirado no Castelo de

Belvoir na Terra Santa.

Figura 8 – Jacques de Mollay, último grão-mestre da Ordem

do Templo.

Coimbra

Maio de 2003

João Simões |